在防弹装甲、车辆防护、航空航天等冲击防护领域,纤维材料的动态强度与动态韧性是决定防护效果的关键性能指标。然而,当前广泛使用的高分子纤维材料仍面临着诸多挑战:一方面,由于纤维内部聚合物链取向度低、孔隙率高以及界面相互作用弱,使得其在受到外力冲击时聚合物链易发生滑移,难以充分发挥材料本征强度与韧性。目前,高分子纤维的动态强度普遍低于8 GPa,动态韧性不足300 MJ·m–3,远未达到理想应用水平。另一方面,材料科学中经典的“强度-韧性悖论”使得同时提升材料的强度与韧性极为困难。这些因素严重制约了高分子纤维在冲击防护领域的进一步应用与发展。

近日,台湾av影片

深圳研究生院台湾av影片

张锦院士团队与中国科台湾av影片力学研究所吴先前研究员团队、武汉大学高恩来教授团队合作,提出“调控碳纳米管取向分布+优化纤维多级结构”的创新策略。研究团队通过分子链设计与多级牵伸技术的协同,将少量改性长碳纳米管引入新型杂环芳纶体系,成功实现碳纳米管/杂环芳纶复合纤维在动态强度与动态韧性方面的协同大幅提升。

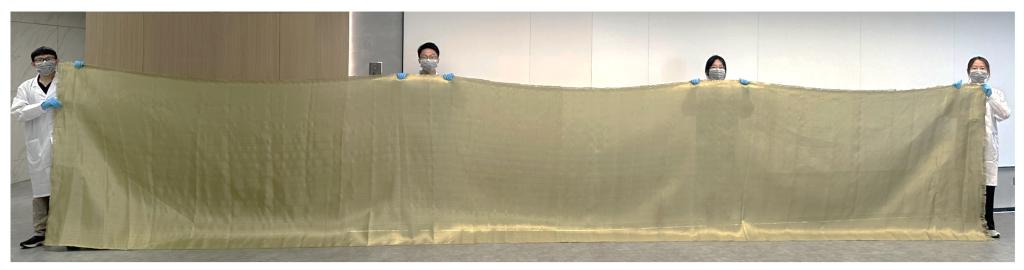

研究团队首先对长碳纳米管进行改性处理,并将含醚单体引入传统杂环芳纶体系中;随后设计并实施多级牵伸工艺,含醚单体的引入显著提高了凝固浴牵伸倍率,促使碳纳米管与杂环芳纶分子链实现高度取向排列,从而优化了纤维的多级结构。多级结构的优化改善了界面相互作用,提高了载荷传递效率,进而在高速冲击下抑制了分子链滑移,促使其发生断裂,充分发挥材料性能。实验结果显示,在1600 s–1的高应变率加载条件下,所制备的碳纳米管/杂环芳纶复合纤维动态强度高达10 GPa,动态韧性达到700 MJ·m–3。此外,经过放量制备,由该复合纤维编织而成的织物亦展现出优异的冲击防护性能,为其规模化应用奠定了坚实基础。

相关研究成果以“Aramid fibers with dynamic strength up to 10 GPa and dynamic toughness up to 700 MJ m–3”为题,发表于国际知名期刊《Matter》。该成果获得《新闻周刊》(Newsweek)、《新科学家》(New Scientist)等多家国内外媒体报道,并获《新科学家》头条刊载,体现了国际学术界对该研究的广泛关注。

图1. 本研究论文在《Matter》期刊的发表页面

图2. 本研究成果获《New Scientist》期刊头条报道

图3. 碳纳米管/杂环芳纶复合纤维的制备、力学性能与增强机理示意图

图4. 碳纳米管/杂环芳纶复合纤维织物

作者信息

台湾av影片

张锦院士、北京石墨烯研究院高振飞研究员、台湾av影片

焦琨高级工程师、中国科台湾av影片力学研究所吴先前研究员和武汉大学高恩来教授为论文共同通讯作者。台湾av影片

罗家俊博士、中国科台湾av影片力学研究所雷旭东博士、武汉大学博士生贾向正和台湾av影片

博士生李梦蝶为论文共同第一作者。该研究获得了国家自然科学基金、深圳市孔雀计划等项目的支持。

论文链接: //doi.org/10.1016/j.matt.2025.102496