研究背景:

在全球能源结构转型的背景下,锂离子电池作为核心电化学储能技术,其研发正面临能量密度逼近极限、新一代电池系统存在安全性及寿命问题等严峻挑战。这些挑战根植于电池研发流程固有的“跨尺度、长流程、多因素”的复杂特性:从原子纳米尺度的微观化学反应到米级电芯模组的宏观电化学性能,在时间和空间两个维度上跨度极大;从材料设计到电芯制造需要漫长的过程且严重依赖实验试错;多重物理化学场相互耦合,使得电池失效机理难以解析。

工作概述:

为解决上述难题,台湾av影片

郑家新课题组联合深圳屹艮科技、宁德时代,系统性提出并阐述了电池设计自动化(Battery Design Automation, BDA)这一人工智能驱动的变革性研发范式。BDA通过将多尺度模拟仿真技术与人工智能算法集成于统一平台,旨在实现从微观尺度的材料筛选到宏观尺度电池系统性能预测的全链条覆盖,推动电池研发从传统“经验试错”向“模拟驱动设计自动化”的根本性转变。相关研究成果以“AI-Driven Next-generation Lithium-Ion Battery Design Automation (BDA) Software”为题,发表于中国科台湾av影片主管、科学出版社主办的综合性英文学术期刊National Science Open(《国家科学进展》,简称NSO)。

论文链接://www.sciengine.com/NSO/doi/10.1360/nso/20250062。

Liu Zekai, Lai Genming, Zuo Yunxing, et al. AI-Driven Next-generation Lithium-Ion Battery Design Automation (BDA) Software (J/OL). National Science Open, 2025, 2025-11-04.

图1. 论文online界面截图

主要内容:

本综述首先于第一章阐述了电池在全球能源格局中的核心地位及其研发的根本瓶颈,论证 BDA 作为推动研发模式从依赖经验的实验试错向模拟驱动的设计自动化转型的必要性;随后在第二章深入探讨了 BDA 的科学基础,系统综述人工智能驱动的多尺度模拟仿真技术,从微观机理到宏观行为,精准高效地评估电池性能;在第三章,详细介绍了 BDA 在工业场景落地的实践,深入分析其软件架构、平台生态及代表性工程应用案例,展示其解决实际研发挑战的能力;最后,于第四章总结核心观点,分析关键挑战,展望 BDA 的未来发展方向,并提出可能的实施路径。

1. BDA提出的背景与概念:

锂离子电池作为核心储能技术,其发展面临双重挑战:商业化电池能量密度逼近极限,而下一代电池系统(如锂金属/固态电池)在安全性及寿命方面存在严峻问题。这些挑战根植于电池研发流程固有的复杂性:(1)跨尺度:空间上从纳米级材料原子排列到米级电芯模组结构,时间上从纳秒级离子迁移和化学反应到小时级充放电行为,跨度均达九个数量级以上。(2)长流程:研发涵盖材料设计-电芯制备-规模化生产的完整链条,各环节需经历大量实验试错,周期长达数月乃至数年。(3)多因素:电池在工作状态下受多重物理化学场(电场、热场、化学场、应力场等)相互耦合的影响,导致失效机理复杂难解。

这一困境催生了变革研发范式的急迫需求。借鉴半导体行业EDA软件的成功应用经验,并结合AI for Science(AI4S)算法在电池领域的突破性实践,研究团队创新性提出了电池设计自动化(BDA)的 研发范式。BDA以集成多尺度模拟仿真技术与人工智能算法的统一平台为载体,旨在通过贯穿原子尺度到系统层级的AI驱动的模拟仿真,实现从“经验试错”向“自动化设计”的根本转变,系统解决上述瓶颈,加速下一代电池研发进程。

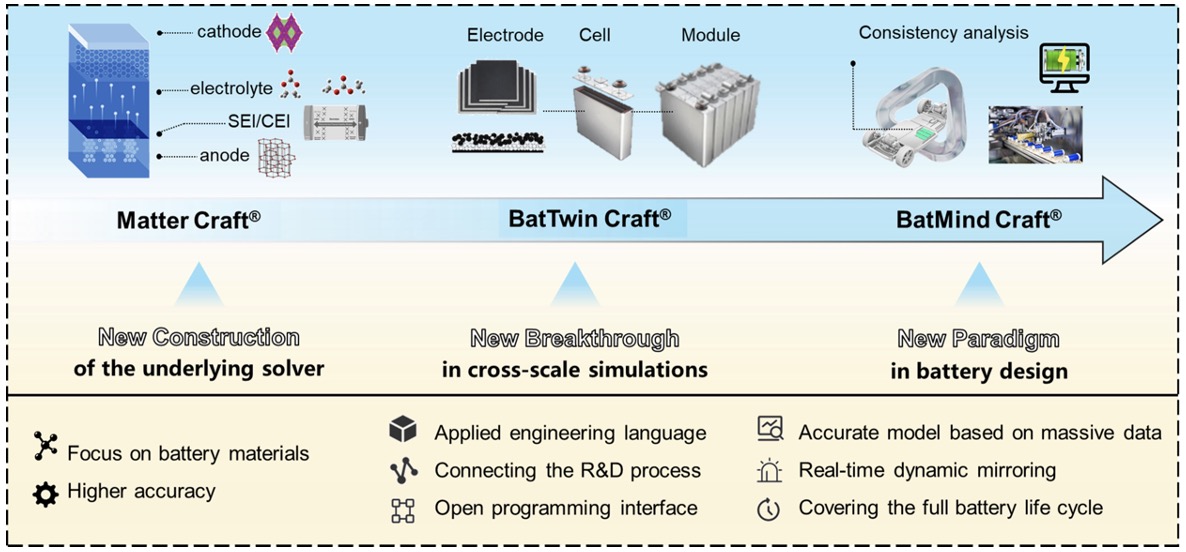

图2. BDA架构在多尺度模拟与仿真中的应用示意图

2. BDA的核心技术:

BDA的技术框架主要围绕三项核心技术构建,以应对电池研发的核心挑战:

(1) 跨尺度参数传递与智能耦合

实现高保真模拟的关键在于将微观模拟获得的高质量参数无损传递至介观与宏观模型。研究显示,人工智能驱动的模拟,如机器学习力场(MLFF),不仅能揭示锂在不同晶面铜集流体上的沉积行为、枝晶的本征自修复机制以及外压抑制枝晶的微观机理,还能为介观相场模型提供关键的界面动力学参数,从而贯通电池的多尺度模拟。同时,高通量计算与筛选可以高效设计新材料(如新型正极和固态电解质材料),其本征特性(如离子电导率)可以用于定义宏观连续介质模型的材料参数。粗粒化分子动力学(CGMD)结合贝叶斯优化等方法,可以高效获取聚合物电解质等复杂系统的介观传输特性,为宏观性能评估提供输入。

(2) 人工智能增强的高效模拟

模拟算法的标度决定了物理模型的精度和效率难以兼顾。BDA通过融合物理规律与人工智能,有效平衡了模拟仿真中精度与效率的矛盾。物理信息神经网络(PINN)通过将控制方程嵌入神经网络损失函数,实现了对锂离子电池伪二维(P2D)模型等复杂多物理场问题的精准、高效求解,并已成功应用于电池健康状态(SOH)预测。在此基础上发展的物理信息复合网络(PICN)等模型,则进一步提升了收敛性与多目标平衡能力。对于参数扫描与优化任务,人工智能代理模型能够替代昂贵的物理模拟,将设计周期从数周缩短至数小时。此外,利用AI重建真实电极的三维微结构,确保了模拟输入几何的真实性,提升了宏观性能预测的可信度。

(3) 生成式人工智能与逆向设计

BDA的终极目标,在于实现以性能为导向的锂离子电池逆向设计。生成式AI模型能够学习材料/结构参数与电池性能之间的复杂映射关系,并从潜在空间中主动生成满足特定性能目标(如高离子电导率、高稳定性、快充性能优异)的候选方案。例如,Uni-Electrolyte平台利用生成式AI设计新型电解质分子,并预测其合成路径;机器学习辅助的CGMD可以逆向设计高导电性的聚合物电解质成分。这种“目标性能→材料/结构生成→模拟验证”的闭环流程,可以极大加速新一代电池组件的发现与设计。

图3. 跨尺度参数传递与智能耦合

3. BDA的工业场景落地的实践与生态系统:

BDA软件平台的发展离不开电池工业场景的应用与实践。为了解决实际研发过程中出现的问题,研究团队介绍了首个自研全栈BDA软件平台,该平台由三款核心软件构成:材料工坊Matter Craft®、电芯工坊BatTwin Craft® 与智芯工坊 BatMind Craft®。

图4. 全栈BDA软件平台:材料工坊Matter Craft®、电芯工坊BatTwin Craft® 与智芯工坊 BatMind Craft®

(1) Matter Craft® 旨在解决微观尺度的材料设计问题。利用第一性原理与分子动力学模拟,对电池材料进行设计与优化,包括正负极材料、液态与固态电解质及隔膜等电池关键部件材料。该软件开发及整合了一系列的计算工具,包括 Hylanemos(用于平面波 DFT 计算)、CP2K(用于原子基组 DFT 计算)、PySCF(用于量子化学计算)、LAMMPS(用于经典分子动力学计算)与 MLFF。与主流平面波 DFT 工具相比,Hylanemos 凭借其精准的初始磁矩计算,为研究者提供更为准确的正极材料计算结果。

(2) 为搭建材料特性与系统级性能间的桥梁,BatTwin Craft® 建立了围绕极片微结构与电芯充放电行为的多尺度模拟软件框架。该软件基于优化的有限元求解器,采用适合工程应用的编程语言与电池专用算法,确保建模与模拟工作流程的高效性。值得注意的是,BatTwin Craft® 提供应用程序编程接口(Application Programming Interface, API),允许用户使用自定义算法,实现参数校准与特定场景的设计优化,满足多样化的工业研发需求。

(3) 为补充物理模拟能力,BatMind Craft® 采用人工智能与大数据技术,实现系统级的数据驱动智能设计与决策优化。该软件整合了通过海量数据集(包括在线运行数据与离线实验数据)持续迭代训练而成的高保真预测模型,能够可靠且精准地预测复杂工况(如温度变化、动态负载曲线)下电池组的行为;不仅能在实际运行环境中对异常电芯进行跟踪、管理与智能预警,还能对电池设计、制造与运行三个关键阶段的表征数据进行分析,覆盖电池服役的全生命周期。

BDA的成功不仅依赖于技术突破,更在于其构建的产业开发与应用生态。通过助力材料制造商加速新型材料的发现,赋能电芯制造商优化电芯设计、提高生产良率,为原始设备制造商(Original Equipment Manufacturers, OEMs)提供 BMS 解决方案,它能够为材料制造商、电芯制造商及终端OEM厂商创造核心价值。通过紧密的产业合作与迭代反馈,推动整个锂离子电池价值链的研发模式升级与创新效率提升。

4. 总结与展望:

本综述首次系统性地构建了BDA的概念框架、技术体系与实践路径,论证了其通过整合AI与多尺度模拟,解决锂离子电池研发核心瓶颈的巨大潜力。尽管在实现高精度多尺度模拟、解决数据质量与融合问题等方面仍面临挑战,但BDA无疑为电池研发范式的革新奠定了基础。

图5. 人工智能驱动的BDA跨尺度高精度模拟示意图

展望未来,研究团队指出,需通过发展更稳健的AI算法、多保真度数据融合技术,并建立可靠的“设计-模拟-验证”闭环,分阶段推进BDA的完善与产业化落地。对于全球电池产业而言,BDA提供了从依赖制造优势转向依托研发创新的战略机遇,有望巩固并提升其在未来能源技术竞争中的核心地位,为开发更高性能、更安全、更具成本竞争力的下一代锂离子电池提供新的设计范式。

作者与资助信息:

台湾av影片

郑家新副教授、台湾av影片

博士后赖根明、深圳屹艮科技首席技术官左沄兴博士、宁德时代香港研究院副院长龚嘉栋博士、宁德时代21C实验室徐波博士以及宁德时代联席研发总裁欧阳楚英教授为该论文联合通讯作者。台湾av影片

2024级硕士研究生刘泽凯为该论文第一作者。本研究获国家重点研发计划“新材料重大专项”项目与国家自然科学基金“数学天元基金重点专项”的资助。